Che alla fine Vittorio Emanuele III e Benito Mussolini si sarebbero scontrati era scritto nelle Stelle? Era fatale secondo Rossana Mondoni, studiosa di astrologia sulla scia di Lisa Morpurgo. La “sinastria”, cioè la comparazione tra i loro Temi Natali, mostra che Re Vittorio era Scorpione ascendente Leone mentre Mussolini era Leone ascendente Scorpione. La “diarchia” era quindi condannata a crollare quando il Re avesse deciso di conficcare il pungiglione.

Che alla fine Vittorio Emanuele III e Benito Mussolini si sarebbero scontrati era scritto nelle Stelle? Era fatale secondo Rossana Mondoni, studiosa di astrologia sulla scia di Lisa Morpurgo. La “sinastria”, cioè la comparazione tra i loro Temi Natali, mostra che Re Vittorio era Scorpione ascendente Leone mentre Mussolini era Leone ascendente Scorpione. La “diarchia” era quindi condannata a crollare quando il Re avesse deciso di conficcare il pungiglione.  Un “Memoriale” dei Presidenti della Repubblica?

Un “Memoriale” dei Presidenti della Repubblica? Il cono d'ombra di Franco Bandini uscì per le Edizioni SugarCo di Milano nel febbraio 1990. Il 31 marzo fu presentato al teatro “Garibaldi” di Poggibonsi, poco lontano da Colle Val d'Elsa, ove l'autore viveva nel Casalone, tra libri, fascicoli e una miriade di “schede”. Poi rapidamente svanì sull'orizzonte.

Il cono d'ombra di Franco Bandini uscì per le Edizioni SugarCo di Milano nel febbraio 1990. Il 31 marzo fu presentato al teatro “Garibaldi” di Poggibonsi, poco lontano da Colle Val d'Elsa, ove l'autore viveva nel Casalone, tra libri, fascicoli e una miriade di “schede”. Poi rapidamente svanì sull'orizzonte. L'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Napoli, Palazzo Serra di Cassano) presieduto da Massimiliano Marotta alle 16.30 di venerdì 3 dicembre inaugura l'Anno Accademico 2021-2022 con un discorso su Garibaldi e l'Unità d'Italia.

L'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Napoli, Palazzo Serra di Cassano) presieduto da Massimiliano Marotta alle 16.30 di venerdì 3 dicembre inaugura l'Anno Accademico 2021-2022 con un discorso su Garibaldi e l'Unità d'Italia. Il Parlamento ne combina una al giorno. Quasi all'unanimità tempo addietro approvò la riduzione dei suoi membri senza sapere quel che si facesse. Se ne vedranno gli effetti (devastanti) quando si andrà a votare. Chi credeva che l'ormai annosa disputa sul prossimo capo dello Stato fosse, come è, un vulnus permanente per la dignità del Presidente in carica e per chiunque gli succederà, ora ha un motivo in più per vestire i mesti colori dell'Avvento. Il Senato (etimologicamente sarebbe la Camera più assennata) ha approvato le “Norme sull'esercizio delle libertà sindacali del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare”. A chi lo ha voluto suggeriamo di rileggere nell'Historia Augusta le belle imprese dei pretoriani. Ne fece le spese l'albese Elvio Pertinace, assassinato appena tre mesi dopo l'incoronazione imperiale da miliziani non... paghi.

Il Parlamento ne combina una al giorno. Quasi all'unanimità tempo addietro approvò la riduzione dei suoi membri senza sapere quel che si facesse. Se ne vedranno gli effetti (devastanti) quando si andrà a votare. Chi credeva che l'ormai annosa disputa sul prossimo capo dello Stato fosse, come è, un vulnus permanente per la dignità del Presidente in carica e per chiunque gli succederà, ora ha un motivo in più per vestire i mesti colori dell'Avvento. Il Senato (etimologicamente sarebbe la Camera più assennata) ha approvato le “Norme sull'esercizio delle libertà sindacali del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare”. A chi lo ha voluto suggeriamo di rileggere nell'Historia Augusta le belle imprese dei pretoriani. Ne fece le spese l'albese Elvio Pertinace, assassinato appena tre mesi dopo l'incoronazione imperiale da miliziani non... paghi. Racconigi, un Paese di sogno

Racconigi, un Paese di sogno Un Centenario in tono dimesso

Un Centenario in tono dimesso Nel 1943-1945 l'Italia fu divisa in due. All'indomani della seconda guerra mondiale rimase a Occidente, nella gabbia del bipolarismo, indurito dall' “equilibrio del terrore”. Gli Stati Uniti d'America per primi se la procurarono e la usarono per piegare il Giappone; l'Unione sovietica presto se ne dotò: la “bomba atomica”. E' rimasta dormiente d 76 anni. Ma esiste. Anzi, è difficile dire con precisione quanti Stati la posseggano e siano in grado di lanciarla e sino a dove. L'unica certezza è che incombe. Come altre “armi” meno letali ma altrettanto efficaci. Ne scrive Tomaso Vialardi di Sandigliano in “Appunti per una storia contemporanea. Da Sarajevo alla cyberwar” con introduzione di Virgilio Ilari (Ist. Storico della Resistenza nel Biellese).

Nel 1943-1945 l'Italia fu divisa in due. All'indomani della seconda guerra mondiale rimase a Occidente, nella gabbia del bipolarismo, indurito dall' “equilibrio del terrore”. Gli Stati Uniti d'America per primi se la procurarono e la usarono per piegare il Giappone; l'Unione sovietica presto se ne dotò: la “bomba atomica”. E' rimasta dormiente d 76 anni. Ma esiste. Anzi, è difficile dire con precisione quanti Stati la posseggano e siano in grado di lanciarla e sino a dove. L'unica certezza è che incombe. Come altre “armi” meno letali ma altrettanto efficaci. Ne scrive Tomaso Vialardi di Sandigliano in “Appunti per una storia contemporanea. Da Sarajevo alla cyberwar” con introduzione di Virgilio Ilari (Ist. Storico della Resistenza nel Biellese). Un impero di soli cinque anni

Un impero di soli cinque anni Da un valico alpino a una missione planetaria

Da un valico alpino a una missione planetaria La voce del Milite Ignoto

La voce del Milite Ignoto Il brut fardèl della Corona

Il brut fardèl della Corona L'editoria alla riscossa

L'editoria alla riscossa Dov'è la differenza fra Opera e Saggio?

Dov'è la differenza fra Opera e Saggio? “L'esercito piemontese non può nelle presenti gravissime circostanze dell'Italia e del Piemonte abbandonare il suo re all'influenza austriaca. Noi miriamo a due cose: di porre il Re in istato di proseguire i movimenti del suo cuore veramente italiano e di mettere il popolo nell'onesta libertà di manifestare al Trono i suoi voti come figli al padre. Se noi ci allontaniamo per un momento dalla legge della subordinazione militare, l'inevitabile necessità della patria vi ci costringe”. Fu la “dichiarazione” firmata da Santorre di Santa Rosa e da Guglielmo Moffa di Lisio, stampata a Carmagnola, ove erano giunti da Pinerolo alla testa di trecento Cavalleggeri mentre ad Alessandria Guglielmo Ansaldi aveva innalzato il tricolore italiano inneggiando a sua volta a Carlo Alberto di Savoia, principe di Carignano, reggente dopo l'abdicazione di Vittorio Emanuele I e in attesa del rientro nel regno di Carlo Felice: “Cittadini, non lasciatevi traviare da pochi sediziosi nemici della pubblica felicità; allontanate dal vostro cuore ogni sentimento di vendetta e gridate: Viva il Re, viva la Costituzione di Spagna! Viva l'Italia!”.

“L'esercito piemontese non può nelle presenti gravissime circostanze dell'Italia e del Piemonte abbandonare il suo re all'influenza austriaca. Noi miriamo a due cose: di porre il Re in istato di proseguire i movimenti del suo cuore veramente italiano e di mettere il popolo nell'onesta libertà di manifestare al Trono i suoi voti come figli al padre. Se noi ci allontaniamo per un momento dalla legge della subordinazione militare, l'inevitabile necessità della patria vi ci costringe”. Fu la “dichiarazione” firmata da Santorre di Santa Rosa e da Guglielmo Moffa di Lisio, stampata a Carmagnola, ove erano giunti da Pinerolo alla testa di trecento Cavalleggeri mentre ad Alessandria Guglielmo Ansaldi aveva innalzato il tricolore italiano inneggiando a sua volta a Carlo Alberto di Savoia, principe di Carignano, reggente dopo l'abdicazione di Vittorio Emanuele I e in attesa del rientro nel regno di Carlo Felice: “Cittadini, non lasciatevi traviare da pochi sediziosi nemici della pubblica felicità; allontanate dal vostro cuore ogni sentimento di vendetta e gridate: Viva il Re, viva la Costituzione di Spagna! Viva l'Italia!”. Nel 1920 lo storico Adolfo Colombo pubblicò “Delle Speranze degli italiani” di Santorre di Santarosa, caotico manoscritto da lui fortunosamente trovato e identificato, come narra nella dotta introduzione, densa di documenti inediti.

Nel 1920 lo storico Adolfo Colombo pubblicò “Delle Speranze degli italiani” di Santorre di Santarosa, caotico manoscritto da lui fortunosamente trovato e identificato, come narra nella dotta introduzione, densa di documenti inediti. La monarchia non è una persona. È un sistema

La monarchia non è una persona. È un sistema Un monumento a Carlo Emanuele II

Un monumento a Carlo Emanuele II S.A.R. la Principessa Maria Gabriella di Savoia, invitata dalla Città di Fossano a partecipare allo scoprimento del Monumento del duca Carlo Emanuele II, nell'impossibilità di presenziare ha inviato al sindaco, Dario Tallone, al presidente della sezione locale dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, Livio Bertaina, e al vice-presidente vicario del Gruppo Croce Bianca di Torino, Carlo Maria Braghero, un ampio vibrante Messaggio, da “Granatiere Onoraria” qual Ella è.

S.A.R. la Principessa Maria Gabriella di Savoia, invitata dalla Città di Fossano a partecipare allo scoprimento del Monumento del duca Carlo Emanuele II, nell'impossibilità di presenziare ha inviato al sindaco, Dario Tallone, al presidente della sezione locale dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, Livio Bertaina, e al vice-presidente vicario del Gruppo Croce Bianca di Torino, Carlo Maria Braghero, un ampio vibrante Messaggio, da “Granatiere Onoraria” qual Ella è. L'Apostolo scuoiato vivo

L'Apostolo scuoiato vivo San Napoleone a noleggio e il re rientra a Torino sul suo ponte di pietra

San Napoleone a noleggio e il re rientra a Torino sul suo ponte di pietra  Dalla Festa delle Bandiere alla Tumulazione dell'“Eroe Ignoto”

Dalla Festa delle Bandiere alla Tumulazione dell'“Eroe Ignoto” Risalire la china...

Risalire la china... Sognando il “villino” a Bardonecchia

Sognando il “villino” a Bardonecchia  “Lento pede” verso la verità storiografica

“Lento pede” verso la verità storiografica Resurrecturi nos salutant...

Resurrecturi nos salutant... Tutti Napoleonidi?

Tutti Napoleonidi? Le Esequie del Principe Amedeo di Savoia

Le Esequie del Principe Amedeo di Savoia Le Due Italie: Costituente e Referendum

Le Due Italie: Costituente e Referendum Un voto che cambiò lo Stato d'Italia

Un voto che cambiò lo Stato d'Italia È l'ora di Hyeronimus Bosch

È l'ora di Hyeronimus Bosch Riordinare l'Italia

Riordinare l'Italia Col manto verde di Re d'Italia

Col manto verde di Re d'Italia  L' “ardua sentenza”...

L' “ardua sentenza”... La scimitarra sull'Europa...

La scimitarra sull'Europa... Resurrezione e Magia

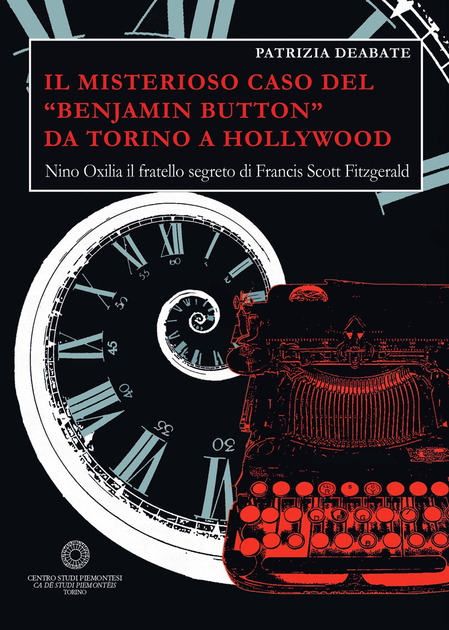

Resurrezione e Magia … e di Patrizia Deabate

… e di Patrizia Deabate 3 aprile 1821. Cadono due secoli dall'inizio della lunga lotta dei greci per la propria liberazione dal giogo turco-ottomano. Orgoglio dell'Europa civile. Vergogna per quella della “diplomazia”.

3 aprile 1821. Cadono due secoli dall'inizio della lunga lotta dei greci per la propria liberazione dal giogo turco-ottomano. Orgoglio dell'Europa civile. Vergogna per quella della “diplomazia”. “Quando si ha un animo forte, conviene operare, o scrivere, o morire” annotò Annibale Santorre Derossi, conte di Pomerolo e signore di Santarosa (Savigliano, 18 novembre 1783-Sfacteria, 8 maggio 1825) in un’accorata lettera spedita da Londra alla moglie, che non vedeva dall'inizio del suo forzato esilio (la si legge nella poderosa raccolta del suo Epistolario (1821-1825), curato da Antonino Olmo per la Biblioteca scientifica dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma, 1969).

“Quando si ha un animo forte, conviene operare, o scrivere, o morire” annotò Annibale Santorre Derossi, conte di Pomerolo e signore di Santarosa (Savigliano, 18 novembre 1783-Sfacteria, 8 maggio 1825) in un’accorata lettera spedita da Londra alla moglie, che non vedeva dall'inizio del suo forzato esilio (la si legge nella poderosa raccolta del suo Epistolario (1821-1825), curato da Antonino Olmo per la Biblioteca scientifica dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma, 1969). I Dioscuri della Libertà. Cordero di Montezemolo...

I Dioscuri della Libertà. Cordero di Montezemolo... Uomini e cose tra Sette e Ottocento

Uomini e cose tra Sette e Ottocento Silenzio sul 160° dell'Unità nazionale?

Silenzio sul 160° dell'Unità nazionale? I punti stimati

I punti stimati “I tempi difficili impongono a coloro che amano il proprio paese l'obbligo patriottico di unirsi”. Ha detto così, più o meno, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella; lo ripeterà quello del Consiglio dei ministri, Mario Draghi. È un motto antico come il mondo. Lo pronunciò anche Luigi Luzzatti (1841-1927), ebreo di Venezia, europeo per vocazione, deista per scelta, massone nella loggia “Cisalpina” di Milano che, come l'“Insubria”, faceva capo ad Ausonio Franchi (don Giuseppe Bonavino). Economista di talento, statista di prim'ordine, ministro e presidente del Consiglio, oggi Luzzatti è poco ricordato. Eppure...

“I tempi difficili impongono a coloro che amano il proprio paese l'obbligo patriottico di unirsi”. Ha detto così, più o meno, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella; lo ripeterà quello del Consiglio dei ministri, Mario Draghi. È un motto antico come il mondo. Lo pronunciò anche Luigi Luzzatti (1841-1927), ebreo di Venezia, europeo per vocazione, deista per scelta, massone nella loggia “Cisalpina” di Milano che, come l'“Insubria”, faceva capo ad Ausonio Franchi (don Giuseppe Bonavino). Economista di talento, statista di prim'ordine, ministro e presidente del Consiglio, oggi Luzzatti è poco ricordato. Eppure... La III Disposizione transitoria e finale della Costituzione in vigore dal 1° gennaio 1948 stabilì che “per la prima composizione del Senato della Repubblica” fossero nominati senatori i deputati eletti all'Assemblea costituente il 2-3 giugno 1946 forniti di determinati requisiti. Il “privilegio” una tantum fu riconosciuto a ex presidenti del Consiglio dei ministri o di assemblee legislative; ai membri del disciolto regio Senato ma non “epurati” (una “trappola” il cui esame richiederebbe da solo ampio spazio); a chi fosse stato eletto deputato almeno tre volte (anche alla Costituente); a quanti erano stati dichiarati decaduti dalla Camera con l'iniqua legge del 9 novembre 1926 e avesse scontato pene di reclusione non inferiore a cinque anni inflitte dal Tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato. Furono nominati senatori di diritto” per quella prima legislatura repubblicana anche gli ex senatori del Regno componenti della Consulta Nazionale durata in vita dall'estate 1945 al 1946.

La III Disposizione transitoria e finale della Costituzione in vigore dal 1° gennaio 1948 stabilì che “per la prima composizione del Senato della Repubblica” fossero nominati senatori i deputati eletti all'Assemblea costituente il 2-3 giugno 1946 forniti di determinati requisiti. Il “privilegio” una tantum fu riconosciuto a ex presidenti del Consiglio dei ministri o di assemblee legislative; ai membri del disciolto regio Senato ma non “epurati” (una “trappola” il cui esame richiederebbe da solo ampio spazio); a chi fosse stato eletto deputato almeno tre volte (anche alla Costituente); a quanti erano stati dichiarati decaduti dalla Camera con l'iniqua legge del 9 novembre 1926 e avesse scontato pene di reclusione non inferiore a cinque anni inflitte dal Tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato. Furono nominati senatori di diritto” per quella prima legislatura repubblicana anche gli ex senatori del Regno componenti della Consulta Nazionale durata in vita dall'estate 1945 al 1946.  Il peccato originale di Conte-Casalino-Zinga

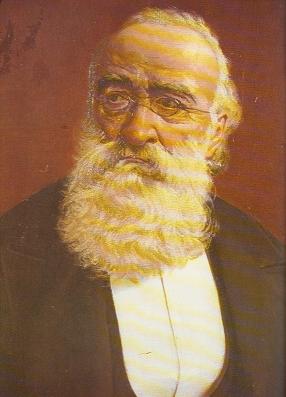

Il peccato originale di Conte-Casalino-Zinga  Agostino Depretis o, a lungo, De Pretis (Cascina Bella in Mezzana Corti, Pavia, 31 gennaio 1813 - Stradella, Pavia, 29 luglio 1887).

Agostino Depretis o, a lungo, De Pretis (Cascina Bella in Mezzana Corti, Pavia, 31 gennaio 1813 - Stradella, Pavia, 29 luglio 1887). Angelo Tasca, socialista umanitario

Angelo Tasca, socialista umanitario  Un Savoia sul trono di Madrid

Un Savoia sul trono di Madrid Alla ricerca del Cadorna obliato

Alla ricerca del Cadorna obliato Se il Capo dello Stato si risveglia...

Se il Capo dello Stato si risveglia... Per stomaci forti

Per stomaci forti